「院内SE」とも呼ばれるみたいだけど、具体的なイメージが湧きにくいな…

求人票を見ても、他の業界の社内SEと何が違うんだろう?

「社内SE」と一口に言っても、その役割や業務内容は、所属する企業の業界によって大きく異なることをご存知でしたか? 特にSIer(エスアイヤー)1やSESから社内SEへの転職を考えている方、あるいは既に社内SEとして活躍中で他業界へのステップアップを視野に入れている方にとって、「求人票だけでは具体的なイメージが湧きにくい」「本当に自分に合う業界なのか、後悔しないか不安」といった疑問は尽きないものです。この「業界による違い」を深く理解することは、後悔のないキャリア選択をする上で非常に重要です。

しかし、求人情報だけでは各業界の情報システム部門(情シス)の具体的な特性や働きがい、大変さといったリアルな情報を掴むのは難しいのが実情です。また、転職エージェントに相談しても、社内SEの業界ごとの機微まで深く理解しているコンサルタントは多くないのが現状でしょう。

この記事では「医療業界の社内SE(院内SE)」に絞って仕事内容を深掘りします。

もし、他の業界と比較しながら社内SEの全体像を把握したい方は、5つの業界をまとめた「【社内SE】金融/製造/IT/医療/人材…業界ごとの違いとは?」も、ぜひあわせてご覧ください。

本記事では、私たちの生命と健康を支える「医療業界」の病院内システムエンジニア(以下、院内SE3)という仕事の実態をご紹介します。特に、患者の安全と医療の質に直結するITシステムの裏側で、どのような役割を担い、どんなシステムに関わり、どのような環境で活躍しているのかを、転職やキャリアチェンジを検討している方が本当に知りたいポイントを網羅的に解説します。

医療業界と聞くと、「IT化が遅れている」「閉鎖的では?」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし実際には、国の政策としての医療DX4推進やAI、IoTといった先端技術の活用が進み、医療現場の課題解決や患者ケアの向上をITで支えるキーパーソンとして、院内SEの重要性はますます高まっています。

この記事を読むことで、院内SEがどのようなミッションを担い、どんなシステムに関わり、どのような環境で活躍しているのかを具体的にイメージできるようになります。そして、ご自身のスキルやキャリアプランに照らして、院内SEという選択肢が本当にフィットするかどうかを判断するための材料を得ることができるでしょう。

結論から言えば、院内SEは、患者の生命と健康を守り、医療の未来をITでデザインする、社会的貢献度の高い仕事です。その責任の重さとやりがいは他業界では得難いものであり、非常に大きな成長の機会に恵まれています。

それでは、医療業界における院内SEの魅力と実態について、詳しく見ていきましょう。

この記事を読めば、こんな疑問が解決します!

- 「院内SE」ってどんな仕事?具体的な業務内容と、他の社内SEとの違い

- 電子カルテ、HIS、PACSなど、医療情報システムとその特徴

- 医療DX、AI、IoT、クラウドなど、最新ITトレンドと院内SEの関わり方

- 院内SEの働きがいや大変さ、労働環境の実態、キャリアパス

- 求められるスキルセットと、院内SEに向いている人物像

医療業界をITで支える!院内SEの役割とミッション

病院ITの最前線。電子カルテやネットワーク、サーバー設備を通じて、医療の安全性と効率性を支える情報システムの姿を表現したイラスト

病院内システムエンジニア(院内SE)の基本的なミッションは、患者のケアと安全性に直接関わる病院情報システムの安定的かつ安全な運用を保証することにあります。院内SEは、医療従事者と彼らが日常的に使用する複雑なITシステムとの間の不可欠な「橋渡し役」として機能します。これは単に社内システムを安定稼働させるだけでなく、患者の診療から医療機関の運営に至るまで、あらゆる事業活動をITの力で支え、変革していくことを意味します。

特に近年、国の政策としての医療DX推進、AIやIoTを活用した診断支援・業務効率化、ビッグデータ分析による意思決定支援、そしてクラウドサービスの利用拡大が進んでおり、院内SEの役割はますます戦略的かつ能動的なものへと進化しているのです。

院内SEの具体的な仕事内容と責任範囲

院内SEの中核的責任は多岐にわたり、高い専門性と迅速な対応が求められます。

- システム保守・トラブルシューティング

電子カルテ (EHR)5、病院情報システム (HIS)6、医事会計システム (レセコン)7、さらに検査、放射線、薬剤といった多数の部門システムの維持管理と障害発生時の迅速な問題解決が業務の中心です。これらのシステムは診療に不可欠であるため、ダウンタイムを最小限に抑えることが至上命令となります。 - ITインフラ管理

院内のPC、プリンター、サーバー、ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、ファイアウォール等)、通信回線といったITインフラ全般の管理・運用も院内SEの担当範囲です。 - ヘルプデスク業務

医師、看護師、医療技術者、事務職員など、院内の多様なスタッフからのITに関する問い合わせに対応します。ITリテラシーのレベルが大きく異なるユーザーに対し、技術的な問題を分かりやすい言葉で説明し、根気強くサポートする能力が不可欠です。 - システム更新・導入プロジェクト

システムやPCの入れ替え、アップグレード作業の計画・実行も重要な業務です。これらの作業は、通常の診療業務への影響を避けるため、夜間や休日など業務時間外に行われることが一般的です。 - 情報セキュリティとプライバシー保護

患者の機微な個人情報を扱うため、関連法規(個人情報保護法、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン8等)を遵守し、厳格なデータセキュリティとプライバシー保護策を講じ、維持することが極めて重要です。 - システムベンダーとの連携

専門的な医療システムに関しては、外部のシステムベンダーとの連絡調整、仕様協議、トラブル対応依頼なども院内SEが担当します。 - 小規模施設での多岐にわたる業務

特に中小規模の病院やクリニックでは、専任のIT担当者が少ないため、院内SEが純粋なIT業務を超えて、研修資料の作成や総務的な業務など、多岐にわたる業務を兼任する「IT何でも屋」としての役割を担うことも少なくありません。これには高い適応性と幅広い知識が求められます。

院内SEの日常業務は、計画的なシステムメンテナンス、突発的なシステム障害への緊急対応、ユーザーからの問い合わせ対応、さらに新規システム導入や既存システム改修といったプロジェクトベースの業務が混在し、非常にダイナミックです。

SIer/SESとの違い:事業への当事者意識と医療特有の知識

院内SEと、SIerやSESで働くSEとの大きな違いは、まず「顧客」が自社の医療従事者や事務職員である点です。そのため、自社の医療提供の質向上、業務効率化、コンプライアンス遵守に「当事者」として直接貢献することが求められます。 この当事者意識が、システム開発の目的設定や成果の尺度を、外部顧客の要求に応えることを主とするSIer/SESとは本質的に異なるものにします。自身の業務が患者の安全や病院経営に与える影響をよりダイレクトに感じやすいでしょう。

加えて、求められる知識の幅も特徴的です。特定の技術領域への深い特化だけでなく、電子カルテ (EHR)、病院情報システム (HIS)、医事会計システム (レセコン) といった医療情報システム9、さらには医療DXと呼ばれるAIやIoT、クラウドといった新しい技術まで、広範な知識とスキルをバランス良く駆使することが期待されます。重要なのは、医療業界のビジネスモデル(診療報酬制度)や業務プロセス、関連法規を深く理解した上で、ITをいかに戦略的に活用すべきかを主体的に考え、提案・実行していく視点です。

医療機関の収益構造:診療報酬制度とITの関わり

日本の医療機関の主な収益源は、公的医療保険制度に基づいて提供される保険診療サービスに対する報酬、すなわち診療報酬10です。この診療報酬は、国が定める診療報酬点数表に基づいて計算され、2年ごとに改定されます。この改定が医療機関の収益や経営方針、ひいてはIT投資の優先順位にも大きな影響を与えます。

医療機関は、診療行為に基づいてレセプト(診療報酬明細書)11を作成し, これを審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)に提出し、承認されれば診療報酬が支払われるという流れです。このレセプト作成と請求業務の正確性は、医療機関の安定的な収入確保に直結します。

このような医療機関の収益構造を理解すると、院内SEの業務が単なるITシステムの維持管理に留まらないことが明確になります。診療報酬制度は、医療行為の正確な記録と、それに基づく適切な請求処理に大きく依存しており、電子カルテシステムは診療内容の正確な記録を, 医事会計システム(レセコン)は適切なレセプト作成を支援する中核的なITツールです。これらのシステムの安定稼働とデータ精度は、医療機関の収入を直接左右します。したがって、院内SEは、これらのシステムを維持管理することで、間接的に病院の経営基盤を支えていると言えます。

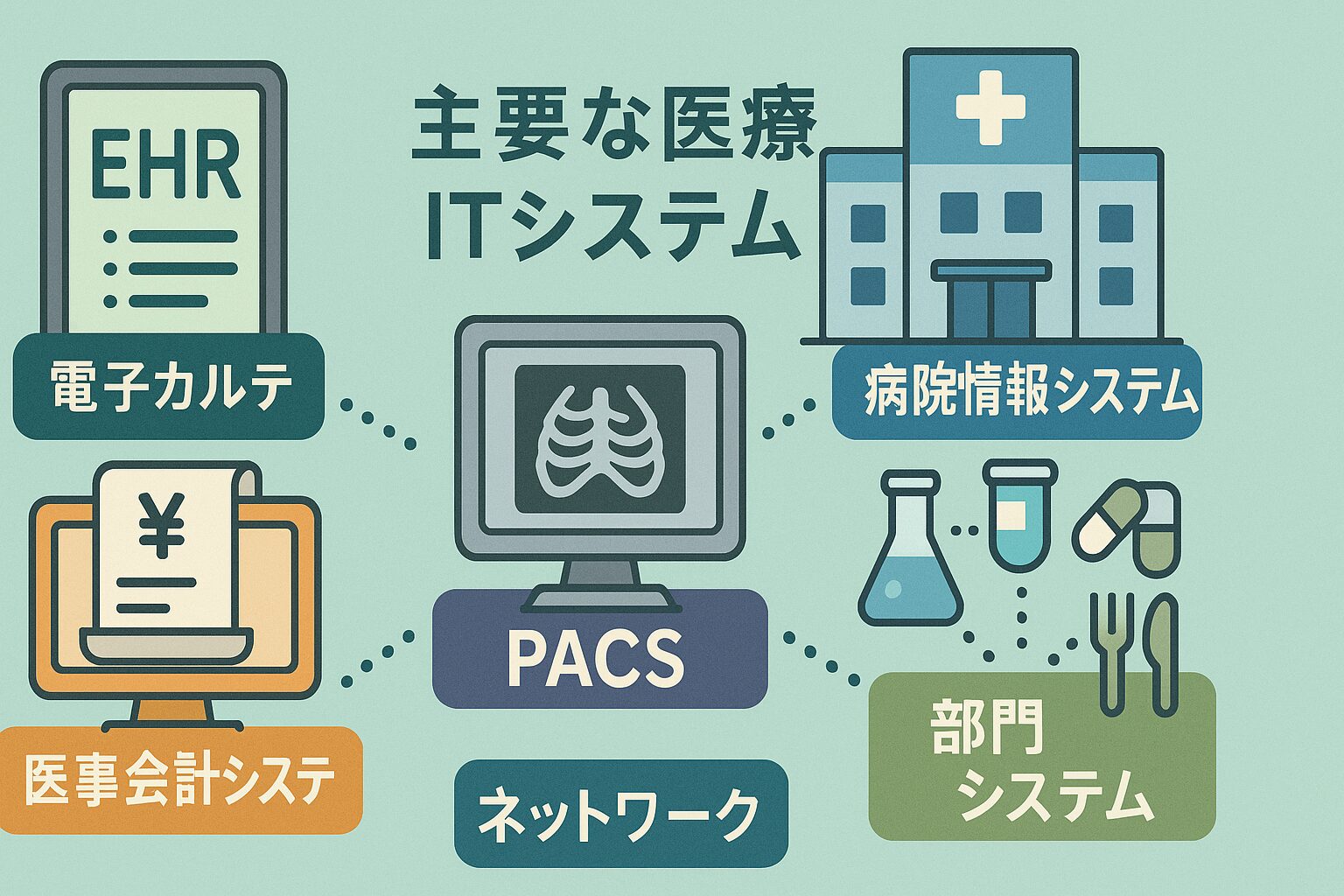

医療現場を支えるITシステムと院内SEの役割

電子カルテ、PACS、部門システム。院内SEは、多種多様なシステムが連携する医療現場のIT基盤を支えています

現代の医療機関は、質の高い効率的な医療サービスを提供するために、多種多様な医療情報システムとそれを支える堅牢なITインフラに大きく依存しています。院内SEはこれらのシステムの導入、運用、保守、そして連携において中心的な役割を担います。

医療機関で利用される主要なITシステム群

- 電子カルテ (EHR/Electronic Health Record): 患者の診療情報をデジタルで一元的に記録・管理する、院内ITシステムの中核

- 病院情報システム (HIS/Hospital Information System): 病院運営全体を管理する広範なシステム群。患者登録・入退院管理、診療予約、医事会計、在庫管理、経営分析などの機能を提供

- 医事会計システム (レセコン/Receipt Computer): 診療報酬請求業務(レセプト作成)と患者会計処理に特化したシステム

- 画像保存通信システム (PACS/Picture Archiving and Communication System)12: X線、CT、MRIなどの医療画像をデジタルで保存、検索、配信、表示するためのシステム

- 部門システム: 検査部門 (LIS13)、放射線部門 (RIS14)、薬剤部門など、各診療支援部門に特化した専門システム

- ネットワークインフラ: 上記全てのシステムとユーザー端末を接続し、病院内の情報伝達の基盤となるもの

これらの多様なシステム群を管理する上で、院内SEは特有の課題に直面します。特に、多くの医療機関では、電子カルテ、PACS、LISといった主要システムがそれぞれ異なるベンダーから提供されているケースが少なくありません。このようなベンダー製品の混在は、システム間のデータ連携や情報共有において大きな複雑性をもたらします。各システムが持つ独自のデータ形式や通信プロトコルを、HL715やFHIR16といった医療情報交換のための標準規格を用いて連携させる必要があり、インターフェースの設計、実装、テスト、そして継続的な保守には高度な知識と多大な労力が求められます。システム間のデータ連携や情報共有を円滑に行うための仕組みは、インターオペラビリティ(相互運用性)17と呼ばれ、医療ITにおいては特に重要な概念です。

最重要課題:患者情報保護とセキュリティ対策

医療機関は、患者の氏名、連絡先、病歴、遺伝情報など、機微な個人情報を多く取り扱います。これらの漏洩や不正利用は、企業の信頼失墜や法的責任に直結するため、個人情報保護法や厚生労働省が策定する「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などの法令を遵守し、万全なセキュリティ体制の構築・維持をすることが院内SEの最重要ミッションです。

- セキュリティインフラの構築・運用・保守(ファイアウォール、IDS/IPS、エンドポイントセキュリティ製品、VPN等)

- ユーザーアカウント管理、アクセス権限の適切な設定と定期的な見直し

- システムやソフトウェアの脆弱性管理、セキュリティパッチの迅速な適用

- 定期的なデータバックアップの実施と、復旧手順の検証

- セキュリティログの監視・分析、不審なアクセスの検知

- サイバー攻撃発生時のインシデントレスポンス計画の策定支援と、発生時の初動対応

院内SEは、これらの対策の企画・導入・運用・監視を担い、セキュリティポリシーの策定支援、社員教育、法務・コンプライアンス部門との連携なども行います。特に、ランサムウェア攻撃など、診療体制に壊滅的な影響を及ぼし、患者の安全を直接脅かす可能性のある脅威に対しては、常に高い警戒が必要です。

DX推進と院内SE:進化する役割と最新ITトレンド

IoTやRFIDを活用したスマート病室。医療機器がネットワークでつながることで、リアルタイムな患者管理と医療の質の向上を実現

医療業界における院内SEの役割は、従来のシステム運用保守中心のイメージから大きく進化し、DXを主導し、具体的なビジネス価値を創出する戦略的パートナーへと変貌を遂げています。 国の政策としての医療DX推進、AIやIoTの活用、ビッグデータ分析による意思決定の推進、そしてクラウドサービスの利用拡大が、その活動領域をますます広範かつ重要にしています。

医療DX推進における院内SEの役割

医療DXは、日本政府、特に厚生労働省が主導する国家的な取り組みであり、デジタル技術を活用して医療の質向上、業務効率化、そして国民の健康増進を目指すものです。その柱となるのは、電子カルテ情報の標準化と共有促進(全国医療情報プラットフォーム構想)、オンライン資格確認の普及、オンライン診療の推進などです。

このような政策的背景は、院内SEの業務に直接的な影響を及ぼします。

- システム連携とデータ標準化への対応: 全国的な情報共有基盤への接続や、異なる医療機関間でのデータ交換のためには、HL7 FHIRのような医療情報交換のための標準規格への対応が不可欠

- 新規デジタルサービスの導入・運用: オンライン診療、PHR(Personal Health Record)連携サービス、AI診断支援ツールなど、新しいデジタルサービスの院内での安全かつ効果的な利用体制の構築

- DX戦略への積極的な関与: 単なるシステム運用者ではなく、病院全体のDX戦略立案や実行プロセスにITの専門家として関与

先端技術(AI・IoT・ビッグデータ)と院内SEの関わり

AI、IoT/IoMT18、ビッグデータといった先端技術は、診断の精度向上、治療の個別化、業務効率化、そして患者体験の向上といった多岐にわたる側面で医療に革新をもたらしつつあり、院内SEはこれらの技術導入と安定運用の担い手となります。

AI(人工知能)の医療応用

- 画像診断支援: CTやMRIなどの医療画像をAIが解析し、病変の早期発見を支援

- カルテ作成支援: 医師と患者の会話をAIがテキスト化し、カルテデータを自動生成することで医師の負担を軽減

- 業務効率化への応用: 勤務シフト最適化やレセプト点検自動化などへの活用

IoT/IoMT(医療のモノのインターネット)活用

- 遠隔患者モニタリング: ウェアラブルデバイス等でバイタルサインを継続収集し、異常時に通知

- 医療機器・資産管理の効率化: RFIDタグ等で院内機器の位置や稼働状況を把握

医療ビッグデータの分析と活用

- 疾患の早期発見・予防: 大規模データ解析で発症リスク因子特定や予測モデルを構築

- 個別化医療の推進: 患者個々の情報に基づき最適な治療法選択を支援

医療クラウド導入:利点とセキュリティ要件

医療分野でのクラウドサービス導入は、セキュリティ懸念から慎重でしたが、近年その利便性から進展しています。特にクリニックでのクラウド型電子カルテ採用や、大病院でのBCP目的利用が増えています。

クラウド導入の利点

- 初期ITインフラコストの削減

- スケーラビリティと柔軟性の向上

- データアクセス性の向上

- 運用負荷の軽減

- BCP(事業継続計画)・DR(災害復旧)対策の強化

院内SEは、クラウド導入計画策定・実行、ベンダー選定、SLA管理、セキュリティ設定・監視、オンプレミスとの連携、そして医療情報に関する各種規制・ガイドラインへの準拠などを担います。

医療サイバーセキュリティ:脅威・規制と院内SEの役割

医療機関は、機微な個人情報と社会インフラとしての重要性から、サイバー攻撃の主要な標的となっています。その対策は院内SEにとって最重要課題の一つです。

医療機関が直面する主な脅威

- ランサムウェア攻撃: システムを暗号化し身代金を要求する攻撃で、診療体制に壊滅的影響を与え、患者の安全を脅かす

- 標的型攻撃・フィッシング: 特定職員を狙いマルウェア感染させ、不正アクセスや情報窃取を試みる

- 内部不正・過失による情報漏洩: 職員による意図的な情報持ち出しや不注意も依然として大きなリスク

厚生労働省策定の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への準拠は、医療機関の法的・社会的責務です。このガイドラインは、医療情報システムのライフサイクル全般にわたる安全管理対策を具体的に定めており、院内SEが直接関わる項目が多数あります。

院内SEのリアル:働き方、労働環境、キャリアパス

現場を極めるスペシャリストか、組織を導くマネジメントか。院内SEの経験は、多様なキャリアパスへと繋がっています。

院内SEとして働く環境は、一般企業のIT部門やSIer/SESとは異なる特徴を多く持っています。ここでは、具体的な業務範囲から労働環境、繁忙期の実態、そしてキャリアパスまでを詳しく見ていきましょう。

医療機関の組織文化とIT部門の立ち位置

- 組織文化の特徴: 医師中心の意思決定プロセスや、多様な部門間での合意形成に時間を要することがある。全ての判断軸の根底には「患者の安全」が存在

- IT部門の体制と規模: 中小規模施設では少人数で広範な業務を担うことが多く、大規模施設ではIT部門が大きく専門分化されていることも

- 多職種との連携: 医師、看護師、技師など医療専門職との密接な連携が不可欠。共感的かつ平易な言葉でのコミュニケーションが求められる

ワークライフバランス・オンコール・給与水準の実態

- ワークライフバランス (WLB): SIer/SESよりは良好な傾向にあるが、病院規模やプロジェクト状況により多忙な時期もあり、「まったり」とは限らない

- オンコール体制の有無: 24時間365日稼働のため、夜間休日の緊急対応オンコールが一般的。頻度や負担は施設により大きく異なる

- 給与水準の傾向: 金融や大手IT企業と比較するとやや低い傾向。社内SE全体の平均より若干低い水準の調査結果も

院内SEのメリット・デメリット(やりがいと大変さ)

院内SEとして働く上でのメリットと、留意すべき点を整理しました。

メリット(やりがい)

- 高い社会貢献度と強い目的意識

- 自身が関わったシステムが医療の質向上に繋がることを実感できる

- 景気変動の影響を受けにくい雇用の安定性

- 医療ITという専門分野における深い知識やスキルの習得

- 特に中小規模の病院で、インフラからアプリまで多岐にわたるIT関連業務を経験できる可能性

- 職員との距離が近く、要望や成果が見えやすい貢献実感

- 同じ場所で落ち着いて働ける環境の安定性

デメリット・注意点(大変さ)

- システム障害が患者の安全に直結する高いプレッシャーと責任

- 広範な業務範囲と「IT何でも屋」的な対応を求められること

- 最新技術の導入が緩やかで、自己学習が重要になる場合があること

- 他のITセクターと比較して給与水準が低い可能性

- 運用・保守、ベンダー管理が中心となり、新規開発機会が限られる場合があること

- IT部門がコストセンターと見なされやすい組織文化の可能性

- 生命に関わるため、システムの変更が困難なこと

これらのメリット・デメリットは病院によって大きく異なるため、転職を検討する際には、病院の規模、IT投資への姿勢やDXへの取り組み状況、IT部門の体制や文化などを事前にしっかりと確認することが極めて重要です。

院内SEに向いている人・向かない人

院内SEという職務は、特有のやりがいと困難を伴います。そのため、自身の適性や価値観と照らし合わせて慎重に検討することが、キャリアチェンジを成功させるための鍵となります。

向いている可能性が高い人

- 強い責任感と倫理観を持ち、患者の安全と機微な個人情報の保護に高い意識を払える人

- 卓越したコミュニケーション能力と対人スキルで、多様な職種・ITリテラシーの医療スタッフと円滑に意思疎通を図れる人

- 忍耐力と共感力を持ち、ストレスフルな状況下でも、相手の立場を理解しながら根気強くサポートを提供できる人

- プレッシャー下でも冷静さを保ち、論理的に問題の原因を特定し、迅速に解決策を実行できる人

- 医療への純粋な関心や、医療を通じて社会に貢献したいという強い意欲がある人

- 進化する医療ITや一般的なITトレンドに対応するため、継続的な学習意欲が高い人

向かない可能性のある人

- 常に最新・最先端の技術利用や、スクラッチでの新規開発に強くこだわる人

- 構造化され、直接的なユーザーとの対話が少ない環境を好む人

- ベンダー管理や外部業者との折衝を好まない人

- 患者の安全に直結する高い責任やプレッシャーを避けたい人

院内SEのキャリアパスと求められるスキル

院内SEとしてのキャリアは、医療ITという専門領域で多様な成長経路を描くことが可能です。医療DXの進展や技術革新は、その将来性をさらに広げています。

キャリアパス

- 技術スペシャリストとしての深化:電子カルテ/HIS、PACS、セキュリティ、データ連携などの専門家

- 管理職へのステップアップ:IT部門チームリーダー、マネージャー、情報システム部長やCIOを目指すキャリア

- 他分野へのキャリアチェンジ:病院での実務経験を活かし、医療ITベンダーのSE/コンサルタントや、医療データアナリスト/インフォマティシャン19などへの転身

スキルアップに必要な3つの要素

医療DXの進化や法制度の変更は日々進んでいます。院内SEとして価値を発揮し続けるためには、継続的な学習意欲と変化への柔軟な対応力が、キャリアを発展させるうえで最も重要な資質といえるでしょう。

まとめ:院内SEが描く、人と組織の未来

本記事では、院内SEの役割について、仕事内容, 業務システム, ITトレンド, 働き方, 求められる人物像まで、幅広くご紹介してきました。

院内SEは、主要な業務システムの安定運用や機能改善にとどまらず, AIを活用した診断支援・業務効率化, IoT/IoMTによる患者モニタリング, ビッグデータ分析基盤の構築・活用, 大量の機微な個人情報を守る厳格なセキュリティ対策, そして国の政策としての医療DXへの迅速な対応など、多岐にわたる専門知識と実行力が求められる仕事です.

「患者の生命と健康を守る」という社会的意義の高い事業において, ITの力で業務を最適化し、医療の質向上や病院経営に直接貢献できることは, 院内SEならではの大きな魅力であり、他ではなかなか得られないやりがいだと言えるでしょう.

ご自身のスキルや経験、興味、そして今後のキャリアビジョンと照らし合わせながら、院内SEという選択肢を前向きに検討してみてください. この記事が、その一助になれば幸いです。

院内SEへの転職を具体的に考え始めたあなたへ

院内SEというキャリアに興味が湧いたら、次はいよいよ具体的な転職活動の準備です。でも、「何から始めればいいの?」「自分に合う転職エージェントは?」と迷ってしまいますよね。

そんなあなたのために、転職の成功確率をグッと上げるための記事を2つご用意しました。ご自身の状況に合わせて、ぜひご覧ください。

FAQ:院内SEについてよくある質問

Q1. 医療業界未経験でも院内SEになれますか?

A1. はい、可能です。特にSIer/SESなどで培ったシステム開発・運用経験やプロジェクトマネジメントスキルは高く評価されます。入社後に医療業界特有の業務知識(診療報酬制度、臨床ワークフロー、関連法規など)や主要な業務システムを学ぶ意欲があれば、十分に活躍のチャンスがあります。

Q2. 院内SEに求められる最も重要なスキルは何ですか?

A2. 技術力はもちろんですが、それに加えて「コミュニケーション能力」、「医療業務知識」、「問題解決能力」、そして「高い倫理観とセキュリティ意識(個人情報保護、安全管理ガイドライン遵守)」が非常に重要です。社内外の多様な関係者と連携し、事業ニーズを正確に把握し、ITソリューションに繋げる力が求められます。

Q3. 医療業界はIT化が遅れているイメージがありますが、実際はどうですか?

A3. 企業や病院によって差はありますが、国の政策としての医療DX推進や、AI, IoT, クラウドサービス(SaaS)などの先端技術導入が進んでおり、データ活用の重要性も高まっています。レガシーシステムが残っている場合もありますが、それらを刷新していくことも院内SEの重要なミッションの一つです。

Q4. 特定の医療系パッケージ(例えば電子カルテやHISなど)の経験は必須ですか?

A4. 求人によっては特定の医療系システム(電子カルテやHISなど)の経験が歓迎される、あるいは必須とされるケースもありますが、常にそうとは限りません。何らかの業務システム導入・運用経験があれば、その知識や経験はアピールポイントになります。重要なのは、新しいシステムや業務プロセス、医療業務を学ぶ意欲と適応力です。

Q5. 院内SEのオンコール体制はどれくらい負担が大きいですか?

A5. オンコールの頻度や負担は、病院の規模、IT部門の人数、システムの安定性、外部ベンダーとの保守契約内容などによって大きく異なります。24時間365日稼働する医療機関の特性上、オンコール体制が敷かれているのが一般的です。転職を検討する際は、応募先の病院のオンコール頻度やチーム体制、手当の有無などを具体的に確認することが重要です。

この記事で使われている専門用語の解説

- 1. SIer(エスアイヤー)

- システムインテグレーターの略。顧客の業務内容を分析し、課題解決のためのシステムの企画、構築、運用サポートなどを一括して請け負う企業のこと。

- 2. SES(エスイーエス)

- システムエンジニアリングサービスの略。特定の業務に対して、エンジニアの技術力を提供する契約形態のこと。

- 3. 院内SE

- 病院内システムエンジニアの略称。医療機関のITシステム全般の運用・保守・管理を担う社内SE。

- 4. 医療DX

- デジタルトランスフォーメーションの医療分野における推進。デジタル技術を活用して医療の質向上、業務効率化、国民の健康増進を目指す国の取り組み。

- 5. 電子カルテ (EHR)

- Electronic Health Recordの略。患者の診療情報をデジタルで一元的に記録・管理するシステム。

- 6. 病院情報システム (HIS)

- Hospital Information Systemの略。病院運営全体を管理する広範なシステム群で、電子カルテ機能を含む場合もある。

- 7. 医事会計システム (レセコン)

- 診療報酬請求業務(レセプト作成)と患者会計処理に特化したシステム。

- 8. 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

- 厚生労働省が策定する、医療情報システムの安全管理対策を具体的に定めたガイドライン。医療機関にとって遵守が求められる重要な指針。

- 9. 医療情報システム

- 電子カルテ、HIS、PACSなど、医療機関で利用される様々な情報システム群の総称。

- 10. 診療報酬

- 公的医療保険制度に基づき、医療機関が提供する保険診療サービスに対して国が定める報酬。

- 11. レセプト

- 診療報酬明細書。医療機関が保険診療を行った際に作成し、審査支払機関に提出する請求書。

- 12. PACS

- Picture Archiving and Communication Systemの略。X線、CT、MRIなどの医療画像をデジタルで保存、検索、配信、表示するためのシステム。

- 13. LIS

- Laboratory Information Systemの略。検査部門に特化し、検体検査のオーダリング、進捗管理、結果報告を行うシステム。

- 14. RIS

- Radiology Information Systemの略。放射線部門に特化し、放射線検査の予約、受付、検査進捗管理、読影レポート管理を行うシステム。

- 15. HL7

- Health Level Sevenの略。診療情報などを電子的に交換するための国際標準規格群。

- 16. FHIR

- Fast Healthcare Interoperability Resourcesの略。HL7が開発した新しい世代の医療情報標準規格で、最新のWeb技術をベースにしている。

- 17. インターオペラビリティ(相互運用性)

- 異なるシステムやアプリケーションが相互に連携し、情報や機能を共有できる能力。医療ITにおいては、異なる医療システム間でのデータ連携の円滑さを指す。

- 18. IoMT

- Internet of Medical Thingsの略。医療機器やセンサーをインターネットに接続し、データを収集・活用する取り組み。

- 19. 医療データアナリスト/インフォマティシャン

- 医療データを専門的に分析し、臨床研究支援や病院経営分析などに貢献する専門職。

- 20. DICOM

- Digital Imaging and Communications in Medicineの略。CT、MRIなどの医用画像とその関連情報を扱うための国際標準規格。

- 21. 医療情報技師

- 日本の医療IT分野で認知度が高く、キャリアアップに繋がりやすいとされる資格。医療情報システム、医療情報学、医療関連法規などの知識を証明する。